こんにちは、ワン太です。

「なぜ、ある企業や商品は多くの人の心を動かし、成功を収めるのか?」

そんな問いに答えるために提唱されたのが、サイモン・シネックのゴールデンサークル理論です。

この理論はビジネスだけでなく、リーダーシップや個人の意思決定にも応用できるシンプルかつ強力なフレームワークです。

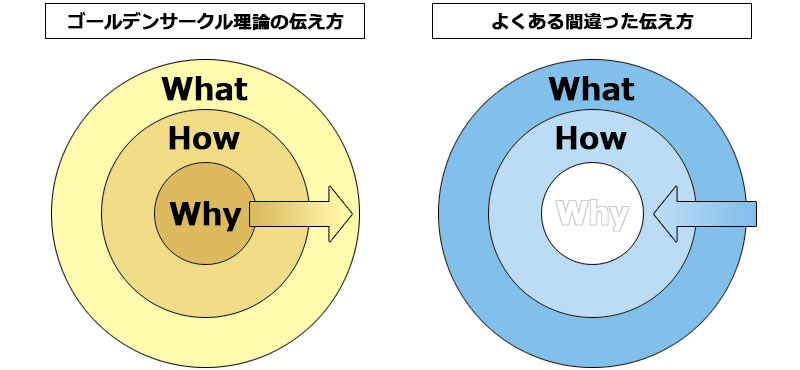

ゴールデンサークルは「なぜ(WHY)」「どのように(HOW)」「何を(WHAT)」の3つの要素で構成され、成功する組織や個人がこれらをどう伝えているかを明らかにします。

「伝える順序」が、他者に与える影響を大きく左右するというのがこの理論のキモです。

「なぜ(WHY)」が最初に来る理由

ゴールデンサークル理論では「なぜ」を最初に伝えることが最も重要とされています。

それは人間の意思決定が「感情に強く影響される」からです。

「なぜ」は、その企業や個人が何のために存在しているのか、つまり「理念や目的」を示します。

たとえば、Appleの例を考えてみましょう。

Appleは「革新的な製品を作ります」というメッセージではなく、「現状を打破し、新しい価値を創造する」という理念を強調します。この「なぜ」に共感した人々が、Apple製品を選び、支持し続けるのです。

1.Why(なぜ):企業や商品が存在する理由、使命、目的

2.How(どのように):商品やサービスが「Why」を達成するための具体的な方法

3.What(何を):提供する商品やサービスそのもの

「Why」「How」「What」の違い

1.Why(なぜ)

存在意義や理念、目的。

例:Appleの場合、「現状を変え、新しい価値を創造する。」

2.How(どのように)

理念を実現するためのプロセスや方法。

例:「革新的なデザインとシンプルさを追求する。」

3.What(何を)

提供している具体的な商品やサービス。

例:「iPhone、MacBook、Apple Watchなどの製品。」

Why(なぜ):あなたの現状を変え、新しい価値を創造するための

How(どのように):革新的なデザインとシンプルさを追求した

What(何を):MacBook。

人の心は「共感」でのみ動く

多くの企業は「何を(WHAT)」から話し始めます。

例えば製品の特徴やサービス内容、価格など具体的でわかりやすい情報に焦点を当ててしまいます。

しかし、このアプローチでは感情的な共感を生むことが難しいため、顧客の心を深く動かすことができません。

一方で、成功する企業やリーダーは「なぜ(WHY)」から語り始めます。

「なぜ」を先に伝えることで、その理念や目的に共感した人々を惹きつけることができるのです。

これが「人々の心を動かす鍵」となります。

「なぜ」に共感することで、顧客や支持者は単なる商品やサービスを超えた価値を感じ、その企業やリーダーを信頼し、支持するようになるのです。

「Significant Objects」プロジェクト

商品にとっての物語が大きな価値生むことが実証された有名な実験があります。

2009年、ライターのロブ・ウォーカーとジョシュア・グレンが行った「Significant Objects(シグニフィカント・オブジェクツ)」プロジェクトは、物語が商品の価値を大きく高めることを証明しました。

彼らは、1ドル未満の平凡な日用品や装飾品をフリーマーケットやスリフトショップで購入し、それぞれに商品の背景や由来、感情的なつながりを描いたフィクションの物語を付け加えました。

実験では約129ドルで買った安価な商品をオークションに出品し、合計で約8,000ドルの売上を達成。

中には元の価格の30倍以上で落札された商品もあり、物語が生む感情的価値の大きさが実証されました。

この実験は、物語が商品の価値を劇的に高めることを実証しました。

平凡な商品でも背景や感情的なつながりを伝えることで、人々の共感を得て特別な存在に変わります。

この結果はマーケティングやブランド戦略において、商品の「機能的価値」だけでなく「感情的価値」を訴求することの重要性を示しています。

「What」と「How」に終始した悪い例

- 「業界トップクラスの吸引力で、最新技術を活用した掃除機を提供します。」

- 「私たちは手作業で焙煎した、こだわりのコーヒー豆を使った美味しいコーヒーを提供します。」

- 「私たちは300以上のオンライン講座を提供しており、どの講座も専門家が監修しています。」

- 「高品質でデザイン性に優れた衣類を、リーズナブルな価格で提供します。」

- 「私たちは充電時間が業界最短の、長距離走行可能な電気自動車を提供します。」

よく見る謳い文句ですが、これらはすべて「Why(なぜ)」が欠けています。

では例えば、掃除機に「赤ちゃんをダニから守るために」、電気自動車なら「地球温暖化をすすめないために」などのWhy(なぜ=意義)があるとどうでしょうか。

「赤ちゃんをダニから守るために、業界トップクラスの吸引力で、最新技術を活用した掃除機をつくりました。」

「地球温暖化をすすめないために、私たちは充電時間が業界最短の、長距離走行可能な電気自動車をつくります。」

「なぜ」を加えるだけで「人への想い(意味・意義)が上がる」のがわかると思います。

ゴールデンサークルの成功企業

ゴールデンサークル理論が成功している代表的な企業の例です。

スターバックス

スターバックスは単なる「コーヒーショップ」ではなく、「人々がくつろぎ、つながりを感じられる第三の場所」を提供するという「なぜ」を掲げています。この理念が、世界中の店舗での一貫した体験を生み、多くの顧客の心を掴んでいます。

テスラ

テスラの「なぜ」は、「持続可能なエネルギー社会を実現する」ことです。電気自動車そのものではなく、このビジョンが支持される理由となり、多くの人々を魅了しています。

ナイキ

ナイキは「ただのスポーツ用品メーカー」ではありません。「アスリートの内なる可能性を引き出す」という「なぜ」を掲げ、その理念を広告や製品に反映させています。この理念に共感する顧客が、ナイキのブランド価値を支えています。

これらの企業に共通するのは、商品やサービスの「何を」ではなく、「なぜ」に基づいた強いビジョンを伝えることで、顧客や支持者の共感を得ている点です。

商品の「なぜ」を明確化してみよう

ゴールデンサークル理論を活用するには、まず自分や組織の「なぜ」を明確にする必要があります。そのために、以下のステップを試してみてください

商品分析の時間を設ける

- 「なぜこの商品をつくったのか?」

- 「自社がこの商品で成し遂げたいコトは何か?」

など、関連する問いを繰り返し考えることで、より明確な「なぜ」を発見する手助けになります。

また、自分の価値観や信念が現状の仕事とどのように一致しているかを振り返る時間を、定期的に設けることも重要です。

顧客の声を聞く

顧客が自社の商品やサービスについてどのように感じているかを直接聞くことで、共感されている「なぜ」を探り出します。

アンケート調査やグループインタビューなどを活用して、顧客の潜在的なニーズや期待に目を向けることも有効です。

また、ソーシャルメディア上でのフィードバックを分析することで、顧客が共感を感じるポイントやブランドに対する感情を深く理解することができます。

チームで議論する

メンバー全員で「自社(商品)の存在意義」を話し合う話し合いを定期的に設けましょう。

この際、テーマを細分化して

といった具体的な視点で話し合うと効果的です。

また、異なる部署や役職のメンバーを交えて議論を行うことで多角的な意見を取り入れ、存在意義をより深く掘り下げることができます。

最後に議論で得られたアイデアを共有し、全員が共通の理解を持つための共通の認識をまとめることも重要です。

小さな「なぜ」から始める

大きな理念を見つけるのが難しい場合、まず日常の業務で「なぜ」を意識する練習をしてみましょう。

たとえば、日々のタスクに対して

- 「この作業は誰のためになるのか?」

- 「このプロジェクトの成果がどのような影響をもたらすのか?」

といった問いを持つことから始めます。

さらに定期的に業務を振り返り、そこから得られた学びや改善点を記録することで、徐々に「なぜ」に対する感覚を磨くことができます。

このような積み重ねが、最終的に自分や組織の「なぜ」を発見する土台となります。

ゴールデンサークル理論まとめ

ゴールデンサークル理論は「なぜ」を中心に据えることで相手の感情に響き、共感と信頼を得るためのフレームワークです。

「なぜ」を明確にし、それを伝えることで商品やサービスが単なる物や手段を超えて、人々の心に残る存在となります。

あなたも是非企業や自社商品の「なぜ」を見つけ、マーケティングに活用してみてください。