こんにちは、ワン太です。

ポジショニングフレームワークとは、市場における自社の立ち位置(ポジション)を明確にし、競合と差別化を図るためのフレームワークです。

現代の市場では「単に良い商品を作れば売れる」という時代は終わり、顧客が「なぜこのブランドを選ぶべきか?」を明確に伝えることが必要です。

ポジショニングフレームワークを使うことで、競争の中で独自の強みを明確にし、ブランドの価値を伝え、ファンを作る戦略を立てることができます。

今回は代表的な5つのポジショニングフレームワークを紹介します。

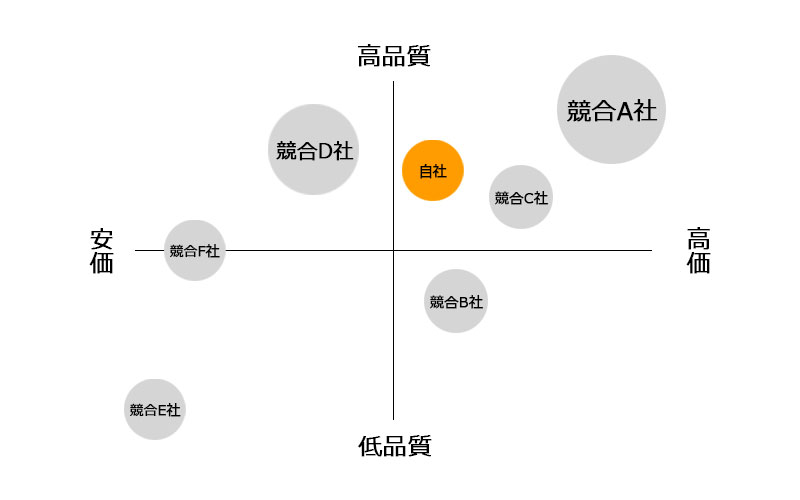

1. ポジショニングマップ

ポジショニングマップは、競争環境の中で自社がどこに位置しているのかを「視覚的に整理するためのフレームワーク」で、さまざまなマーケティングフレームワークで利用されています。

2つの軸(X軸・Y軸)を設定し、競合他社と比較しながら、自社の強みや差別化ポイントを明確にします。

市場における自社の立ち位置を可視化するフレームワークとして活用できます。

ポジショニングマップ作りの注意点

ポジショニングマップを作るにはいくつかの注意点がありますので、以下の点に気を付けて作成しましょう。

軸が曖昧だと、正しいポジションを判断できない

ポジショニングマップを作成する際、設定する「2つの軸(X軸・Y軸)」は非常に重要です。

軸が曖昧だと、正しい市場分析や差別化ができず、「結局、自社はどんなポジションなのか?」が明確にならないことがあります。

競合との差が小さい軸だと、差別化ポイントが見つからない

ポジショニングマップを作成する目的の一つは、自社ブランドが競合とどう違うのかを明確にし、独自の立ち位置を確立することです。

競合とあまりにポジションが近い場合は軸を変え、差別化できるポイントを探せるようにしましょう。

例えば「健康志向×価格」軸で競合と同じ位置なら「品質×価格」に変えて差別化ポイントを探します。

データに基づいた分析ができるものを選ぶ

ポジショニングマップを作るときに大切なのは、主観や感覚で決めるのではなく、客観的なデータをもとに判断することです。

データに基づいた分析をしないと、正しい市場の状況を把握できず、競争戦略がうまくいかない可能性があります。

市場データを活用する

| ブランド | 平均価格 | 顧客評価 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| スターバックス | 450円 | 4.2 | 高品質なコーヒーと空間 |

| ドトール | 280円 | 3.8 | コスパ良く手軽 |

| コンビニコーヒー | 150円 | 3.5 | 安価でどこでも買える |

| 高級ホテルのカフェ | 800円 | 4.5 | 高級感と特別な体験 |

このデータをもとに、「価格 × 品質」 の軸でポジショニングマップを作成すれば、競争環境を正しく把握できます。

ポジショニングマップは自社と競合の違いを明確にし、最適な市場での立ち位置を見つけることができます。

2. STP分析

STP分析とは「セグメンテーション(S)」「ターゲティング(T)」「ポジショニング(P)」の3つのステップで市場を分析し、自社がどのような立ち位置を取るべきかを決めるフレームワークです。

特に、競争が激しい市場で成功するためには「どの市場に焦点を当てるか」「どう差別化するか」を明確にすることが重要です。

このSTP分析を活用することで、無駄なマーケティング費用を削減し、効率的にターゲットへアプローチできます。

STP分析の3つのステップ

STP分析は以下の3つのステップで洗い出すことができます

セグメンテーション(市場を分類する)

まず市場全体をそのまま狙うのではなく、顧客の特徴やニーズごとにグループ分け(セグメント)します。

このとき、「どんな基準で市場を分類するか?」が重要になります。

主なセグメンテーションの基準

| 基準 | 説明 | 例(カフェ業界) |

|---|---|---|

| 人口的セグメンテーション | 年齢・性別・所得・職業など | 学生向けカフェ・ビジネスマン向けカフェ |

| 地理的セグメンテーション | 居住地・地域・都市の特性など | 都市型カフェ・郊外型カフェ |

| 心理的セグメンテーション | ライフスタイル・価値観・趣味など | 健康志向の人向けカフェ・高級志向のカフェ |

| 行動的セグメンテーション | 購買頻度・利用目的・ブランドロイヤリティなど | 毎日コーヒーを飲む人向け・たまに贅沢したい人向け |

ターゲティング(狙う市場を決める)

セグメンテーションで分類した市場の中から、最も自社にとって有望なターゲットを選ぶステップです。

ターゲットを選ぶ際に考慮すべきポイントは以下の通りです。

ターゲット選定の基準

| 基準 | 説明 | 例(カフェ業界) |

|---|---|---|

| 市場規模 | 十分な顧客数がいるか | 健康志向のカフェは一定の市場があるか、あまりに狭すぎると利益がでない |

| 成長性 | 将来的に市場が成長するかどうか | リモートワークカフェは在宅勤務が増えて需要が伸びる可能性がある |

| 競争環境 | 競争が激しすぎないか | 一般的なカフェは競争が激しいため、特定のターゲット向けのほうが有利 |

| 収益性 | 高単価やリピーターが期待できるか | 高級志向カフェは少数でも高価格帯で利益が取れる |

ポジショニング(市場での立ち位置を決める)

ポジショニングを考えるには、本記事の冒頭にある 「ポジショニングマップ」 を活用します。

STP分析を使うことで自社がどこに焦点を当て、どのように競争するべきかが明確になり、成功する確率を高めることができます。

3. 3C分析

3C分析は、「Company(自社)」「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」 の3つの視点からビジネス環境を整理し、競争優位性を見つけるためのフレームワークです。

この分析を行うことで、「市場のニーズを把握しながら、自社の強みを活かし、競合との差別化を図る」 ことができます。

Company(自社)

「自社の強み・提供価値は何か?」 を分析するパートです。

他社にはない強みや、得意な分野を明確にし、どう競争に勝てるのかを考えます。

自社分析のポイント

競争力のある強みを見つけ、市場でのポジショニングを明確にすることが目的

Customer(顧客)

「顧客が求める価値は何か?」 を分析します。

市場のニーズを把握し、ターゲットに合った戦略を立てるために不可欠な要素です。

顧客分析のポイント

顧客の本当のニーズを把握し、それに合ったサービスや商品を提供することが目的

Competitor(競合)

「競合他社は何をしているのか?」 を分析します。

競争環境を正しく理解し、自社がどう差別化できるかを考えます。

競合分析のポイント

競争環境を理解し、競合と違うポジションを確立することが目的

3C分析の活用方法

3C分析を活用することで、次のようなことができます。

狙うべき市場を見つける

- 自社:高品質な豆を使ったコーヒーが強み

- 顧客:忙しいビジネスマンが短時間で質の良いコーヒーを求めている

- 競合:スターバックスは高価格帯、コンビニコーヒーは低価格帯

ならば狙いは…

高品質ながらもスピーディに提供できるプレミアムなテイクアウト専門カフェ、というポジションが見えてくる。

マーケティング戦略を立てる

- 自社の強み:「本格的なエスプレッソマシンで抽出」

- 顧客のニーズ:「朝の通勤時間に短時間でおいしいコーヒーが欲しい」

- 競合との差別化:「ドリップ式よりも素早く提供でき、スタバより安価」

忙しい朝のビジネスマン向けに、1分で提供できるプレミアムコーヒー、という戦略が立てられる

ポジショニングマップを作成する

3C分析をもとにポジショニングマップを作成すると、競争環境が視覚的に整理できる。

これにより「競争が少ないポジション(ブルーオーシャン)」を狙う戦略が立てられます。

4. バリュープロポジション

バリュープロポジションとは、「顧客がその商品やサービスを選ぶ理由」 を明確にする概念です。

他社と比較したときに、「このブランドでなければならない理由」「提供する価値の違い」 を明確にし、顧客のニーズに応えることを目的とします。

バリュープロポジションの重要性

現代の市場では、商品やサービスが溢れており、単に「良い商品」では選ばれません。

競合と差別化し、顧客に「このブランドを選ぶべき理由」を明確に伝えることが成功のカギになります。

バリュープロポジションの構成要素

バリュープロポジションは「顧客のニーズ」「提供する価値」「競合との違い」 の3つの視点から構成されます。

| 要素 | 説明 | 例(スターバックス) |

|---|---|---|

| 顧客のニーズ | 顧客が求める価値や解決したい課題 | 忙しい日常の中でリラックスできる時間を持ちたい |

| 提供する価値 | 自社が提供する具体的な価値 | 快適な空間と高品質なコーヒーを提供する |

| 競合との違い | 他社にはない独自の強み | 単なるコーヒーではなく、特別な体験を提供 |

バリュープロポジションのフレームワーク

バリュープロポジションを明確にするために、以下のようなフォーマットを活用できます。

「〇〇(ターゲット)」が「〇〇(解決したい課題)」を解決するために、〇〇(ブランド・商品名)は「〇〇(提供価値)」を提供し、〇〇(競合との差別化)」を実現します。

バリュープロポジションの具体例

テスラ(Tesla)

「環境意識が高く、最新技術を求めるドライバー」が、「エコで高性能な車を手に入れる」ために、テスラは「革新的なEV技術とスタイリッシュなデザイン」を提供し、「ガソリン車に依存しない持続可能なライフスタイル」を実現します。

Amazon Prime

「日々の買い物やエンタメをスムーズに楽しみたい人」が、「手間をかけずに便利なサービスを利用する」ために、Amazon Primeは「迅速な配送と動画・音楽ストリーミングのセット」を提供し、「コストパフォーマンスの高いエコシステム」を実現します。

バリュープロポジションの作り方

- 顧客の課題を特定する:顧客が解決したい問題は何か?

- 提供できる価値を洗い出す:自社の商品・サービスで、どんな価値を提供できるか?

- 競合と比較して差別化ポイントを明確にする:競合とどう違うのか? 他社にはない独自の強みは?

- 以下のような文章にまとめる

「〇〇(ターゲット)」が「〇〇(解決したい課題)」を解決するために、〇〇(ブランド・商品名)は「〇〇(提供価値)」を提供し、〇〇(競合との差別化)」を実現します。

5. BPS(ブランド・ポジショニング・ステートメント)

ブランド・ポジショニング・ステートメントとは「誰に、何を、なぜ提供し、何を得られるのか?」を明確にして「ブランドの価値や独自性を一文で明確に表現する」ためのフレームワークです。

ターゲットに対して「なぜこのブランドを選ぶべきなのか?」を簡潔に伝えることを目的としています。

BPSを作ることで社内外でのブランドの一貫性を保ち、ブランディングやマーケティング戦略の軸を明確にすることができます。

BPSの構成

BPSは、「誰に、何を、なぜ提供するのか?」 を明確にするため、以下の4つの要素で構成されます。

| 要素 | 説明 | 例(Appleの場合) |

|---|---|---|

| ターゲット(Who) | どんな顧客に向けたブランドなのか? | クリエイティブで洗練されたライフスタイルを求める人 |

| 市場カテゴリー(What) | どの市場・業界で競争するブランドなのか? | スマートフォン市場 |

| 差別化要因(Why) | 他社とは異なる独自の価値や特徴は? | シンプルで直感的なデザイン、高性能なハードウェア |

| ベネフィット(How) | 顧客にどのような価値や利益を提供するのか? | 使いやすさとスタイリッシュな体験 |

BPSのフォーマット

ブランド・ポジショニング・ステートメントは、以下のようなフォーマットで作成します。

「〇〇(ターゲット)」向けに、〇〇(市場カテゴリー)を提供する〇〇(ブランド名)は、〇〇(差別化要因)により、〇〇(ベネフィット)を提供します。

BPSの具体例

例1:Apple iPhone

「クリエイティブで洗練されたライフスタイルを求める人」向けに、スマートフォン市場を提供するApple iPhoneは、シンプルで直感的なデザインと高性能なハードウェアにより、使いやすさとスタイリッシュな体験を提供します。

例2:スターバックス

「日常の中でリラックスできる時間を求める人」向けに、カフェ市場を提供するスターバックスは、こだわりのコーヒーと快適な空間により、心地よい時間と特別な体験を提供します。

例3:Nike(ナイキ)

「スポーツやフィットネスに情熱を持つ人」向けに、スポーツウェア市場を提供するNikeは、革新的なテクノロジーとスタイリッシュなデザインにより、最高のパフォーマンスとモチベーションを提供します。

BPSを作るメリット

BPSを作るメリットには以下のような理由があります。

- ブランドの軸が明確になり、ブレない

- 競争優位性を明確にできる

- マーケティング施策に一貫性が出る

- 顧客にブランドの価値を伝えやすくなる

ポジショニングフレームワークのまとめ

ポジショニングフレームワークは単なるマーケティング手法ではなく「ブランドの成長戦略の核となる考え方」です。

適切に活用することで、企業は競争市場の中で独自の価値を確立し、長期的な成功を手にすることができます。

- 「ポジショニングマップ」 を用いて市場の空白を見つけ

- 「STP分析」 でターゲット層を明確にし

- 「3C分析」 で自社・顧客・競合のバランスを整理して

- 「バリュープロポジション」 で競争優位性を確立し

- 「BPS」 を活用してブランドのメッセージを表現する

これらのフレームワークを活用して、市場で自社が最も優位に立てるポジションを効率的に見つけてください!